HOME › hanauta › ART&CULTURE › 【ART】ポーラ美術館/シン・ジャパニーズ・ペインティング展

hanauta

« 【蚤の市レポート】東京蚤の市 2023秋 【LUNCH】絵画を読み解く料理と仙石原のすすき »

【ART】ポーラ美術館/シン・ジャパニーズ・ペインティング展

2023年11月 8日

蚤の市も無事に終えて久しぶりの休日、朝から雲ひとつない晴天の中で海沿いをドライブ〜。

車窓からぼんやり眺める湘南の海には、朝からたくさんのサーファーが!

そして向かうは箱根湯本から山道を抜けて…

お決まりのポーラ美術館です。

この夏から秋にかけて開催されているのは「シン・ジャパニーズ・ペインティング」。

【今展覧会フライヤー・オモテ面】

テーマは「明治以降から現代に至るまでの日本画」。どの様な展示になるのか想像がつかないものだったのですが、この美術館なら必ず素敵な展示だろうと思って楽しみにしていたのです。

【今展覧会フライヤー・ウラ面】

明治政府お雇い外国人のフェノロサが日本で目にした絵画を「ジャパニーズ・ペインティング」と呼び、それ以降「日本画」という概念が定着していった〜会場内のあいさつに書かれたこの文章で、そう言われれば日本以外のものが入ってこなければ、わざわざ”日本”画なんて呼ぶ必要がなかったのだなぁと当たり前のことを改めて確認。その後の”西洋”美術が入り、さらにグローバル化して現代に至る、そんな壮大な美術の歴史をどう伝えてくれるでしょうか。

三瀬夏之介《日本の絵》

まず会場に現れたのは現代アーティスト三瀬氏の作品、壮大な屏風絵に吊るされた和紙作品など、確かに日本画の系譜と感じる作品群に頭をかち割られた様な衝撃。以前も彼の作品を美術館で観ていますが、その場から離れ難い想いに駆られて立ち尽くしてしまいます。

墨や胡粉、金箔を用いたこの作品は頭を逆さにしてみると、お馴染みの日本地図。

そんなご挨拶から時代は明治に戻り、プロローグの「日本画の誕生」へ。豪勢な額縁に油絵と、これは一気に西洋化が進んでますね。

ですが…よく見ると、描かれているのは侍ではないですか!この時代の作家たちはグンと増えた選択肢の中で、自分の方向性を定めるのは大変だったのでしょうね。

岸田劉生《麗子坐像》ほか

麗子像でお馴染みの岸田劉生の作品を3点見比べても、同じ人が描いたのか驚くほど。。基本的に時代ごとに並んだ作品は、合わせて当時の技法や画材の発展についても分かりやすく説明してくれています。

そして時代は戦後、杉山寧や東山魁夷など近代アーティストへ。西洋絵画を学びつつも日本画家である彼らの作品を、解説とともにじっくり鑑賞。

そして階下へ移動して現代アーティストたちの作品が並ぶ4章「日本の絵画の未来」へ。

山本基《時を纏う》

塩を使った作品で、岩絵具や金箔など日本画材を使ってはいますが、日本画の枠を超えたワクワクする壮大な作品に。

現代作家の方々の作品は、日本画に対する考えのインタビューを交えて紹介されていて、どの部屋も単に作品を観るだけでなく、じっくり味わえる様になっていました。

深堀隆介《緋の魚》

蔡國強《四季頌歌ー春生、夏長、秋收、冬蔵》

そして現代を代表するアーティストたちをギュッとまとめた一部屋、それぞれ個別の展覧会が催される彼らの作品が

杉本博司《月下紅白梅図》

左横の山本太郎《紅白梅図屏風》と共に、杉本さんの作品に再び会うことができるとは。本歌となっている尾形光琳のものは以前 MOA美術館で観ましたが、両者の再解釈が素晴らしく、こうして新しい息吹を注ぐのかと立ち尽くしてしまいました。

うむ。

最後は現代の若手アーティストの作品へ。

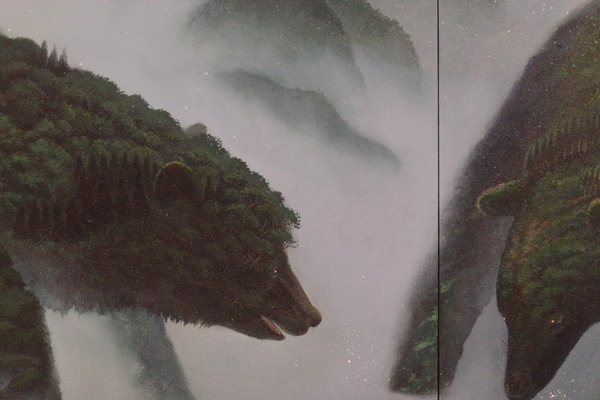

永沢碧衣《山景を纏う者》

ここで一番心に残った作品。

狩猟免許をとってマタギの人たちと行動を共にすることもある彼女の作品。自らが獲った熊から熊にかわを作り岩絵具に混ぜて描いているという、絵画を超えた崇高な何かを観ているようでした。